時代ごとの狭山をリアルに表現した常設展示

「狭山市立博物館」は、狭山稲荷山公園内に位置する博物館です。「入間川と入間路-その自然と風土-」をテーマとする常設展示のほか、さまざまなテーマで年4回開催される期間限定の企画展など、年間を通じて楽しむことができる内容となっています。小・中学生は入館無料。一般の方も150円で入館可能なので、気軽に立ち寄れます。

※企画展の入館料は通常と異なる場合がありますので、その都度ご確認ください。

「老若男女問わず楽しむことができる総合博物館を目指しています」と話してくれたのは館長の尾澤さんです。さっそく館内を見ていきましょう!

施設1階の「舞い舞いホール」は吹き抜けで開放感のある空間となっています。年に4回、さまざまなテーマで開催される企画展の会場の一部として使用されることが多いそう。「テーマに合わせてフォトスポットが設置されていたり、手に触れて楽しむ体験型コーナーを設けたりと、工夫を凝らしています」と話す尾澤さん。取材に伺った2025年7月は「こびとづかん なばたとしたか原画展」が開催されていました。

2階の常設展示室に入るとまず目に飛び込んでくるのは、巨大なゾウの骨格標本。これは太古の時代に狭山で生息したアケボノゾウの全身骨格標本で、等身大サイズなのだそうです。

常設展示は原始時代から始まり、奥へと進むにつれて古代、中世、近世、近代、現代と、歴史が進むような形で展開されています。

原始時代エリアには多くの縄文土器が並びます。これらは全て狭山市から出土したもの。入間川が流れていることや、土器・石器が多数出土していることから、狭山エリアは古代から人々の居住地として栄えていたと考えられているそうです。

狭山市の繁栄に大きく貢献した産業と文化を知る

静岡茶や宇治茶に並び、日本三大銘茶のひとつともいわれる狭山茶は、名前のごとく狭山市の産業を支えてきました。特に、全ての工程を人の手でおこなう「手揉み茶」は伝統的な製法として受け継がれてきました。館内では、狭山茶を作る際に実際に使用する道具も展示されています。

斜子織も狭山市の発展を支えてきた産業のひとつです。展示してある斜子織は男性用の羽織り。残念なことに現在では斜子織を継承している職人はいないため、館内に展示されている本物の斜子織は非常に希少価値の高いものとなっているそうです。

展示物の中には、狭山市民からの寄贈品も数多くあると話す尾澤さん。

「昭和初期から中期における農家の住居を再現したエリアで展示されている家具の多くは、市民の方々から寄贈をいただいたものがほとんどです。すべて実際に使用されていたものなので、リアルな使用感も含め、楽しんでいただけます」

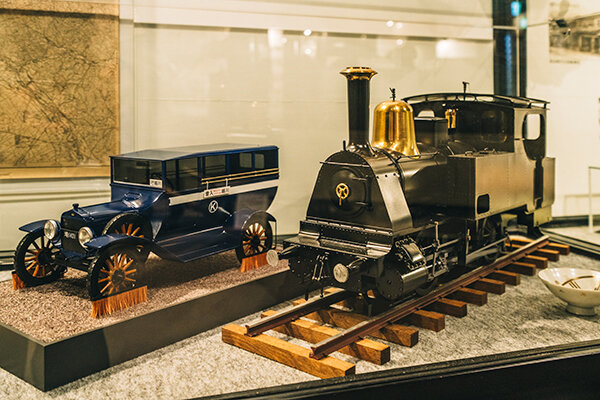

展示室の奥には入間馬車鉄道の等身大サイズの復元模型が。明治維新ののち、狭山市と飯能市を結ぶ貴重な交通手段として利用された入間馬車鉄道は、全国的にも珍しいとのこと。

さらにショーケースの中には、現在の新宿線・国分寺線の前身となる、川越と国分寺を結ぶ川越鉄道の機関車模型が展示されています。また現在の池袋線の前身、武蔵野鉄道の開通は、西武線沿線が繁栄した大きなきっかけになったのだそう。

館内2階には茶室もあります。普段は中に入ることはできませんが、不定期で開催される茶道体験講座では、狭山市茶道連盟の方々のレクチャーを受けながら、実際にお茶を立てることができます。狭山茶の産地ならではの貴重な体験ですね。

1階ロビーに併設されているカフェ「コメと茶」は博物館への来場者だけでなく、狭山稲荷山公園へ訪れた方々の憩いの場にもなっているそう。お食事から狭山茶を使用したスイーツまで、豊富なメニューが揃います。

「今後もさまざまな視点から狭山市の魅力を伝えられる施設作りを目指していきたいです」と話す尾澤さん。

「狭山市立博物館」は狭山市内の歴史や文化を紹介する常設展示と狭山市に関連する企画展、そしてさまざまなイベントを通じて、たくさんの楽しさと学びを体感できる場所です。狭山市について知りたくなったら、ぜひ訪れてみてください。

※営業時間、体験内容、価格などが変更になる場合がございます。

LINEで送る

LINEで送る